2025年10月25日,由华中农业大学文法学院、中华文化传播研究中心主办,华夏传播研究会、厦门大学传播研究所等多单位协办的 2025 中华文化传播国际论坛,通过 “线下 + 线上” 结合的形式圆满召开。

2025中华文化传播国际论坛的参会高校覆盖全球多个国家和地区,其中国外高校包括加拿大麦吉尔大学、英国华威大学、美国圣路易斯华盛顿大学、美国格兰谷州立大学、德国明斯特大学、美国密苏里大学、日本关西学院大学、印尼慈育大学、哈萨克斯坦阿里 - 法拉比大学、泰国南邦国际科技学院、越南河内国家大学、英国巴斯大学;中国境内高校(含港澳台地区)中,大陆高校及相关单位有华中农业大学(主办单位所属,含文法学院、中华文化传播研究中心)、厦门大学(协办单位所属,含传播研究所)、岳阳学院(协办单位所属,含文学与传媒学院)、武汉工程科技学院(协办单位所属,含人文学院、中文系)、华侨大学(协办单位所属,含华文学院)、三明学院(协办单位所属,含《三明学院学报》编辑部)、上海大学、中央民族大学、北师香港浸会大学、陕西师范大学、文华学院、黄冈师范学院、湖北大学、湖北理工学院、厦门理工学院、牡丹江师范学院、黑龙江八一农垦大学、北京体育大学、河南师范大学、中国社科院大学(科研机构,按参会主体性质归入)、武汉大学、中国传媒大学、华南理工大学、北京电影学院、北京外国语大学、山东师范大学、郑州大学、保定学院、吉林师范大学、华东理工大学、武汉商学院、菲律宾侨中学院(海外华文学校,按境内相关文化传播单位归类),港澳台地区高校则有香港中文大学、台湾海洋大学、香港大学。

论坛聚焦中华文化国际传播的创新实践与未来路径,吸引了来自全球多所高校、科研机构及媒体的专家学者参与。其中泰国南邦国际科技学院教育管理在读博士江凤香发表的《泰国南邦国际科技学院汉语教学与文化传播新路径探析》主题报告,以其鲜明的本土化实践特色与文化传播成效,成为论坛焦点之一,为中华文化海外传播与文化自信构建提供了极具参考价值的南邦方案。

本次论坛设置开幕式、五场主题论坛及闭幕式,线上线下同步联动。江凤香博士的报告被安排在 14:00-17:30 举行的主题论坛第三场(腾讯会议号:240 274 352),该场次由武汉工程科技学院中文系主任杨敏艳副教授主持评议。报告中,江凤香博士从项目背景与区位优势、课程模式创新实践、文化体验与传播路径三大维度,系统阐述了泰国南邦国际科技学院在汉语教学与中华文化传播领域的探索成果,其分享既扎根泰国本土文化生态,又深度融入中华文化内核,展现出独特的实践价值与文化意义。

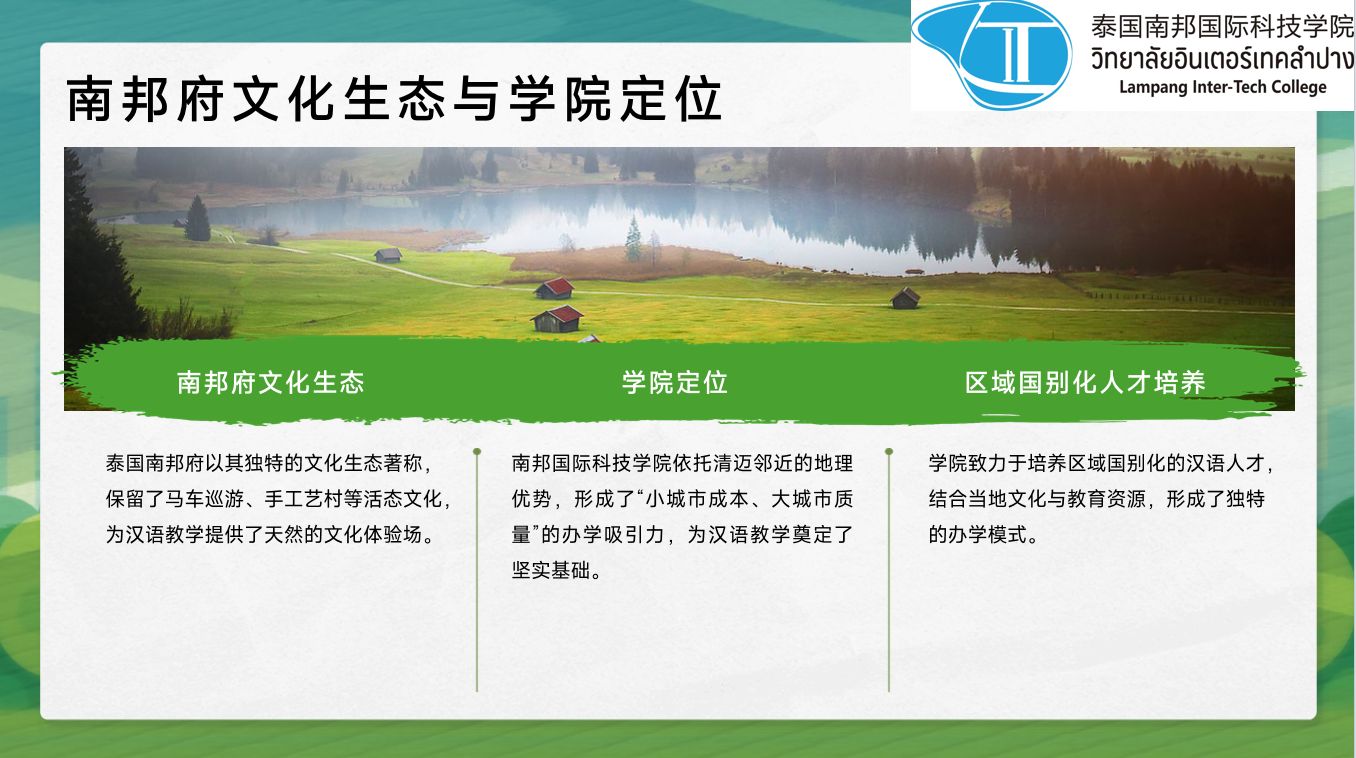

在项目背景与区位优势方面,江凤香博士指出,泰国南邦府保留着马车巡游、手工艺村等活态文化资源,为汉语教学与文化传播提供了 “天然体验场”。南邦国际科技学院依托邻近清迈的地理优势,打造 “小城市成本、大城市质量” 的办学特色,同时构建多语授课与弹性学制体系—硕博士阶段采用中英泰三语并行授课,确保专业知识传递效率的同时强化泰语应用能力;设置 A 班两个月、B 班半年的滚动录取机制,配合 “面授 + 论文指导” 一体化模式,精准满足中泰教师及企业人士的再教育需求,为中华文化传播培育了稳定且多元的人才群体。这种 “在地化” 定位,让中华文化传播摆脱 “悬浮式” 困境,与当地教育需求、文化生态深度融合,为文化自信的海外落地奠定了坚实基础。

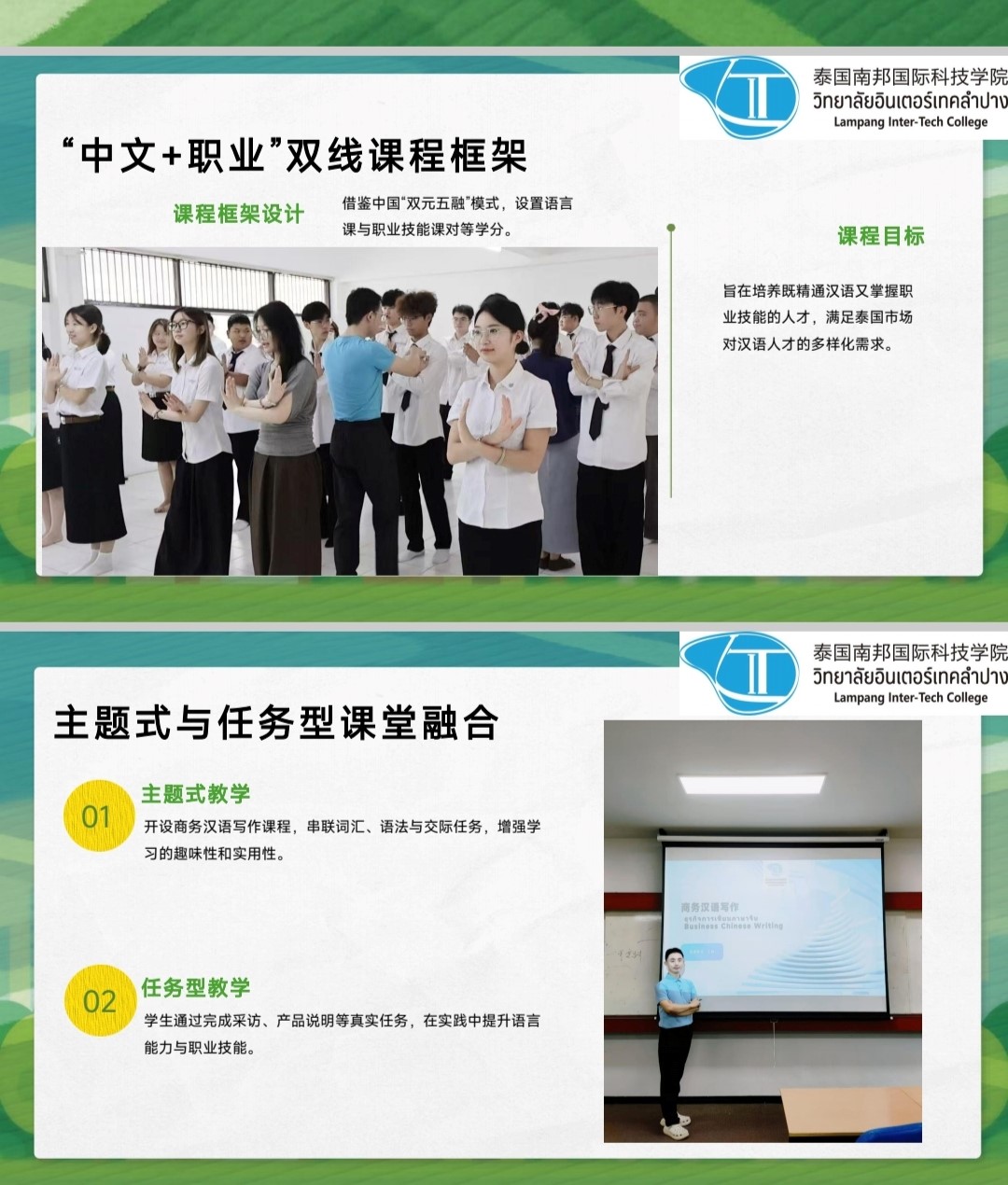

课程模式创新是南邦国际科技学院传播中华文化的核心抓手。江凤香博士介绍,学院借鉴中国 “双元五融” 教育模式,构建 “中文 + 职业” 双线课程框架,将语言课与职业技能课设置为对等学分,旨在培养 “精通汉语 + 掌握技能” 的复合型人才。例如,在商务汉语写作课程中,学院采用 “主题式 + 任务型” 融合教学法:以商务场景为主题串联词汇、语法知识,通过让学生完成采访、产品说明等真实任务,在提升汉语应用能力的同时,将中华文化中的 “诚信经营”“礼仪规范” 等理念自然融入教学。这种 “语言学习 + 职业实践 + 文化浸润” 三位一体的课程设计,打破了传统汉语教学 “重语言、轻文化” 的局限,让中华文化以更贴近生活、更具实用性的方式被当地学生接受,从 “被动灌输” 转向 “主动认同”,有效增强了中华文化的感染力与影响力。

而在文化体验与传播路径上,南邦国际科技学院的 “沉浸式实践” 与 “校地协同” 模式尤为亮眼,成为彰显文化自信的关键载体。江凤香博士提到,学院将南邦府的马车巡游、寺庙布施、陶瓷彩绘等在地文化活动转化为汉语实践课 —— 学生以汉语交流马车文化的历史渊源,用中文记录寺庙布施的礼仪流程,在陶瓷彩绘中融入 “梅兰竹菊” 等中华传统意象,实现 “在体验中学习语言,在实践中传播文化”。同时,学生在活动中生成的 UGC 内容(如实践视频、心得随笔),通过社交平台广泛传播,让中华文化在泰北民间形成 “口碑效应”。

更值得关注的是,学院与南邦手工艺村共建 “中文 + 非遗” 工作坊,搭建起 “教学 - 产业 - 旅游” 三方共赢的校地协同文化展演平台。学生以汉语主持非遗技艺展示、讲解手工艺品中的文化内涵,既助力当地旅游经济发展,又让中华文化与泰国非遗文化实现 “双向对话”。在陶瓷制作工作坊中,学生向游客介绍中国青花瓷工艺与泰国兰那陶瓷风格的异同,既展现了中华文化的深厚底蕴,也尊重了当地文化特色,这种 “平等互鉴” 的传播姿态,正是文化自信的生动体现 —— 无需刻意强调 “优劣”,而是以开放包容的态度,让中华文化在跨文化交流中自然彰显魅力。

江凤香博士的报告在论坛中引发热烈讨论。评议人杨敏艳副教授表示,泰国南邦国际科技学院的实践探索,为中华文化海外传播提供了 “可复制、可推广” 的经验:它不依赖宏大的宣传叙事,而是从教育细节、在地需求出发,将文化自信融入语言教学与日常实践,让中华文化真正 “走进” 当地民众的生活与认知。论坛主持人毕耕教授也指出,这种 “本土化 + 专业化 + 体验化” 的传播路径,有效打破了文化传播的 “隔阂感”,为新时代中华文化国际传播、增强文化自信提供了重要启示。

本次 2025 中华文化传播国际论坛通过多元视角的碰撞与交流,为中华文化海外传播凝聚了智慧与力量。而泰国南邦国际科技学院的实践案例,无疑为这一主题提供了鲜活注脚 — 文化自信的彰显,既需要对自身文化的深刻认同,更需要创新传播方式、扎根当地土壤的务实行动。未来,期待更多此类 “接地气、有温度” 的文化传播实践,让中华文化在世界舞台上绽放更耀眼的光芒,为构建人类命运共同体注入文化力量。